基于VAE的数字生成

VAE 简介

本文以一个简单的例子讲述 VAE 相关概念,以及使用 VAE 架构生成数字的基本代码。

VAE 架构定义

自编码器

自编码器(Autoencoder) 就是使用“编码器-解码器”架构对数据进行学习,从而得到可以将数据进行压缩表达的编码器。

graph LR

datap["数据"] --> encoder["编码器"]

encoder --> h["隐藏空间"]

h --> decoder["解码器"]

decoder --> data*["生成数据"]

在学习之后,data与data*误差很小,隐藏层hidden space的维度也比data要小,这样编码器就起到了自编码的效果,对数据自身进行编码,得到一个更小的表达,而这个更小的表达是可以通过解码器解码回来的。

变分自编码器

在自编码器中,隐藏层是一个张量,也就是一组数字,这些数字并不包含任何显式含义,这意味着我们无法控制生成结果。如果我们希望控制生成结果,那就意味着我们需要了解隐藏层的结构。

最简单的 变分自编码器(Variational Autoencoder) 的隐藏层不是一个张量,而是 一组控制某个分布的参数,这个分布一般会采用高斯分布。拿最简单的高斯分布作为例子,高斯分布由两个参数控制,均值 \(\mu\) 以及方差 \(\delta\),也就是通过这两个值可以直接控制一个分布。由此 VAE 的基本架构如下。

graph LR

data["数据"] --> encoder["编码器"]

encoder --> params["参数"]

params --> dist["高斯分布(参数)"]

dist --> decoder["解码器"]

decoder --> data*["生成数据"]

中间的部分实际上是使用“参数控制分布,然后从分布中进行采样,得到输出”这条链路来对输出进行“适当”的控制。其优点在于使得生成过程可以在一个连续的空间上进行。

基于 VAE 生成数字

准备工作

首先引入基础库。数字库依然采用习以为常的mnist,这里需要注意的是keras的backend有些方法是无法使用的,所以同时直接引入tensorflow。

import tensorflow as tf |

定义全局变量。

batch_size = 100 # 批大小 |

定义采样函数。在这个基础架构中,VAE的潜空间被建模为基础的高斯分布,高斯分布由两个参数定义,一个是均值,一个是标准差。

def sampling(args): |

采样函数在基础高斯分布上进行采样。

定义编码器

下面是编码器的定义。

# creating the encoder |

输入先经过一个隐藏层h,然后经过两个线性层直接得到潜空间高斯分布的两个参数z_mean与z_log_var,通过Lambda层得到z。编码器是一个一进三出的模型,下面是带张量尺寸的示意图。

flowchart LR

x["x(784,)"] --> h["Dense(784x256)"]

subgraph encoder

h --> d1["Dense(256x2)"]

h --> d2["Dense(256x2)"]

d1 --> mean

d2 --> log_var

end

mean --> z_mean

log_var --> z_log_var

mean --> z

log_var --> z

定义解码器

下面是解码器的定义。

# creating the decoder |

解码器是编码器的反向过程,将潜空间维度扩展为原始维度,中间每一步都是编码器的反向过程。

flowchart LR

z["z(2,)"] --> h["h(2x256)"]

subgraph decoder

h --> d["Dense(256x784)"]

end

d --> y["y(784)"]

整体架构

将编码器和解码器结合可得到整体架构。

output_combined = decoder(encoder(x)[2]) |

下面是这个简单的 VAE 架构的参数。

| Layer(type) | Output Shape | Param # |

|---|---|---|

input (InputLayer) |

(None, 784) | 0 |

encoder (Functional) |

[(None, 2), (None, 2), (None, 2)] | 201,988 |

decoder (Functional) |

(None, 784) | 202,256 |

Total params: 404,244 (1.54 MB) |

损失定义

下面是损失定义。其中使用到 KL 散度,KL 散度是用于衡量两个分布差异的数学概念。

def vae_loss(y_true, y_pred): |

训练

编译一下模型。

vae.compile(optimizer='rmsprop', loss=vae_loss) |

对数据进行初步处理。从 mnist 数据集取出数据,全部转化为 \([0, 1]\) 之间的浮点数。然后将数据修改为

(60000, 784)

的形状。第一维是逐条数据,第二维是平铺图片后得到的一维数组。

(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data() |

开始训练。

vae.fit(x_train, x_train, |

Epoch 1/20 |

从训练过程的输出可以监测损失是否逐步递减。

可视化

潜空间可视化

由于在这个简单的 VAE 模型中,潜空间只是一个二维高斯分布,所以可以比较简单地可视化出来。

import matplotlib.pyplot as plt |

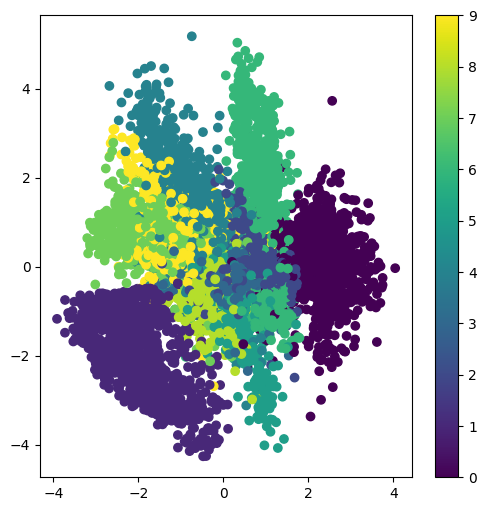

上面的代码取出数据集的测试数据x_test,将这些数据输入编码器encoder,由于编码器一进三出,其中的前两个输出是高斯分布的均值以及方差,由这两者作为散点图的两个维度,同时使用这些测试数据对应的结果y_test作为颜色。由此得到下图。

从上图可以看到,同样的数字(同样颜色的点)分布在比较集中的区域,这意味着高斯分布模拟的比较好,相同的类别聚集在一起,并且不同类别之间有柔和的过渡。

基于潜空间生成数字

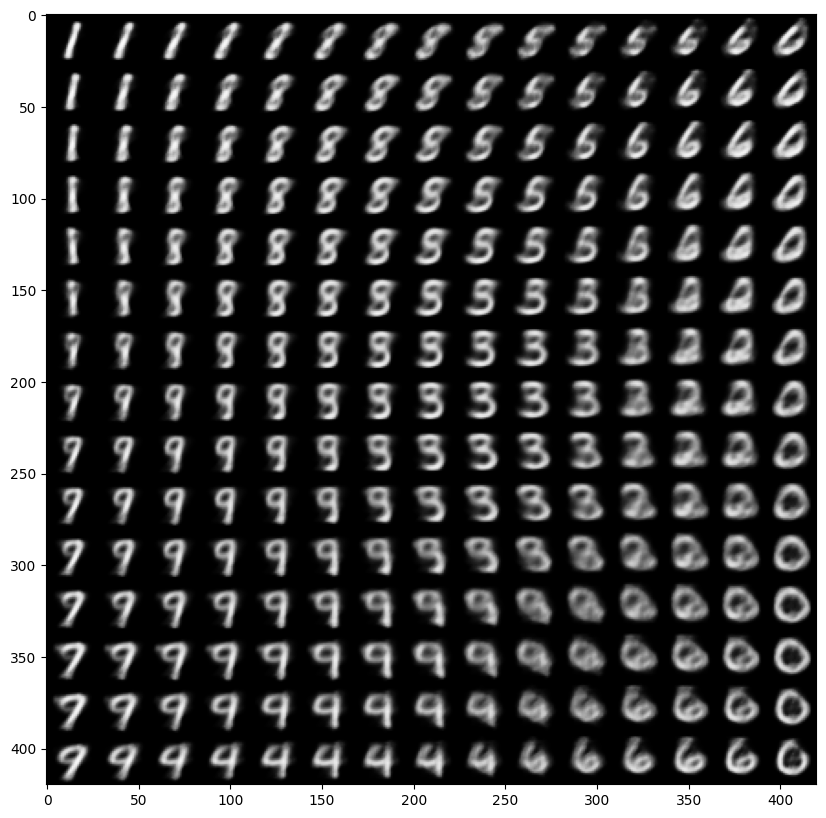

下面使用潜空间生成数字。

- 定义一个 15x15 的网格

- 每个网格显示一个 28x28 的数字图片

- 两层循环,逐行逐列生成

- 采样点就是对应格点的

x和y - 将采样点作为输入传入解码器,得到一个数字图片的输出

- 将其渲染在整个网格中具体的位置

- 采样点就是对应格点的

下面是对应的代码。

from scipy.stats import norm |

从上图可以看出几个特点

- 相同的数字基本集中于同样的区域。

- 数字之间的变化是比较模糊并连续的,这得益于 VAE 架构是由一个连续高斯分布来控制输出。

VAE 的一些考虑与挑战

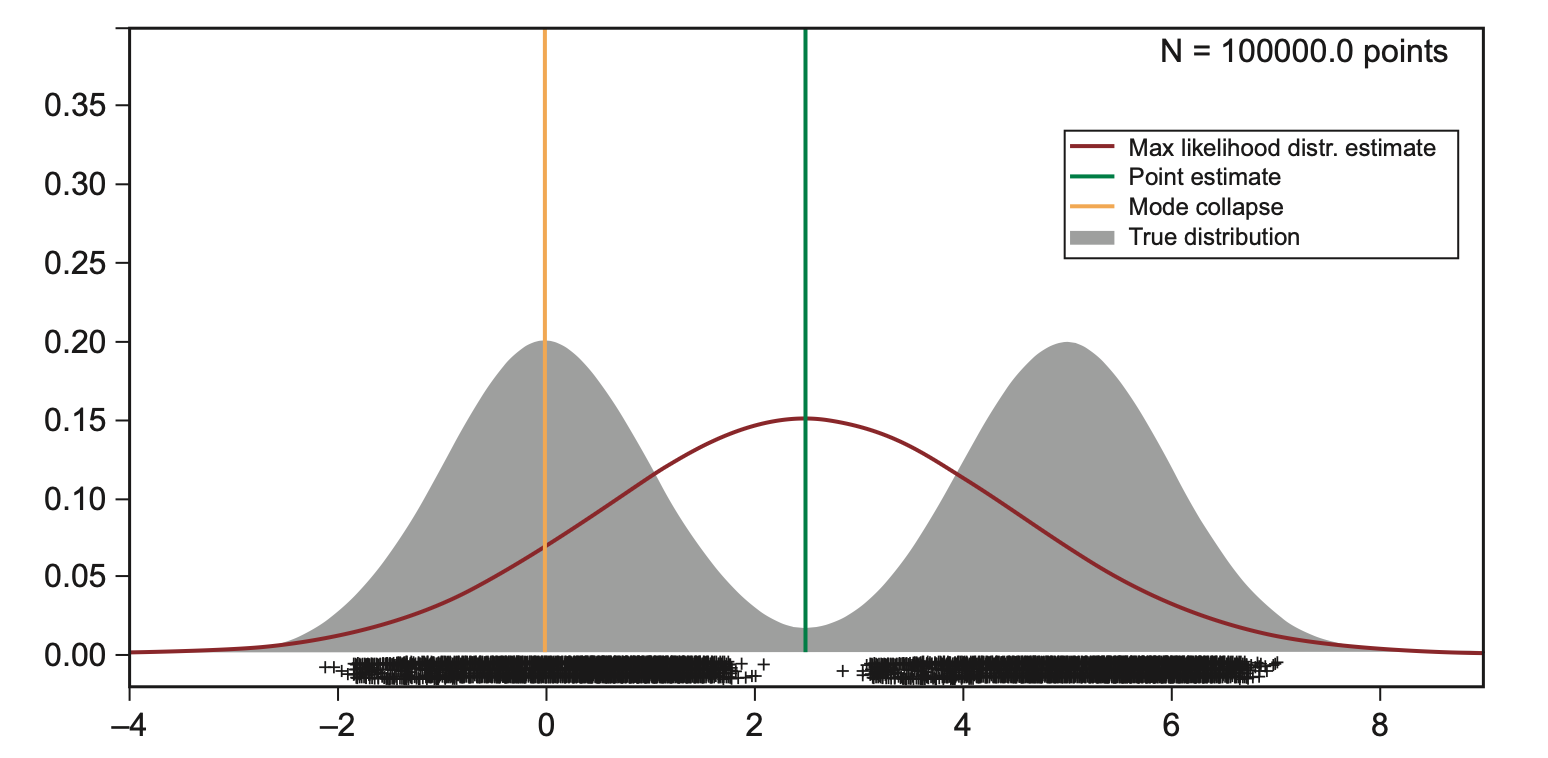

上面的建模有比较关键的一个考虑,那就是潜空间用了单峰的高斯分布。这其实只是一个 假设,如果真实的分布并不是如此,那最后生成的效果不一定好,因为编码器学习的时候,就等于在一个不正确的模型上进行学习。

上面展示了一个例子。横坐标上面的黑色十字是样本,假设其真实分布是一个双峰的高斯分布,但我们事实上并不知道。如果我们用单峰的高斯分布去学习以及模拟,那无疑是不对的。更麻烦的一点在于,从图上来看,用单峰高斯分布生成的话会有大概率生成在中间区域,而中间区域甚至连一个样本都没有,这意味着生成出来的结果质量会很差。

再次看上面的数字分布图,因为我们使用了单峰高斯分布,所以样本数字都比较集中于原点位置。想象一下如果我们的数据不是手写数字,而是人脸,人脸的特点千差万别,用单峰高斯分布就不会得到什么好结果了。

在现实生活的诸多例子里,背后的潜空间肯定是一个更为复杂的分布,在建模的时候不太可能得到与实际一样的分布,这就会产生模型误差,而这也是 VAE 建模的挑战与局限。