日本人のための日本語文法入門

学校で教えられない「日本語文法」

日本語文法と学校文法

学校文法は学習する人が日本の小学生や中学生で、国語という教科の中で古典お流れをくむ国文法として教えられるからです。これに対し、日本語文法は、日本語がわからない外国人が日本語を話すために必要な知識として教えられます。

国語学における文法理論は古典文法との継続性を重視した結果、言語学的な整合性は二の次になってしまったんです。これに対し、日本語文法には簡潔で合理的な理論が求められます。

シンプルで単純な構造の日本語文

日本語文の中心となるものは述語です。述語に幾つかの成分がついて、日本語文は構成されます。そして、日本語文の述語は3種類しかありません。それは、動詞と形容詞と名詞です。

これらの述語を中心に構成される文をそれぞれ、動詞文、形容詞文、名詞文と呼びます。

- 母が台所で料理を作る。(動詞文)

- 彼女はとても美しい。(形容詞文)

- 駅前がやけに賑やかだ。(形容詞文)

- あの人が責任者だ。(名詞文)

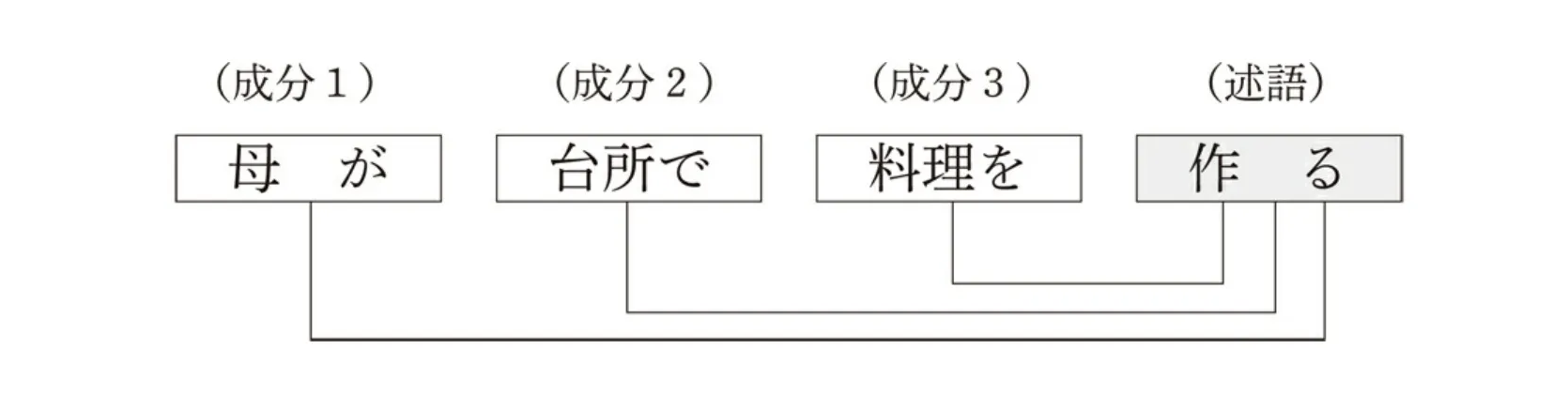

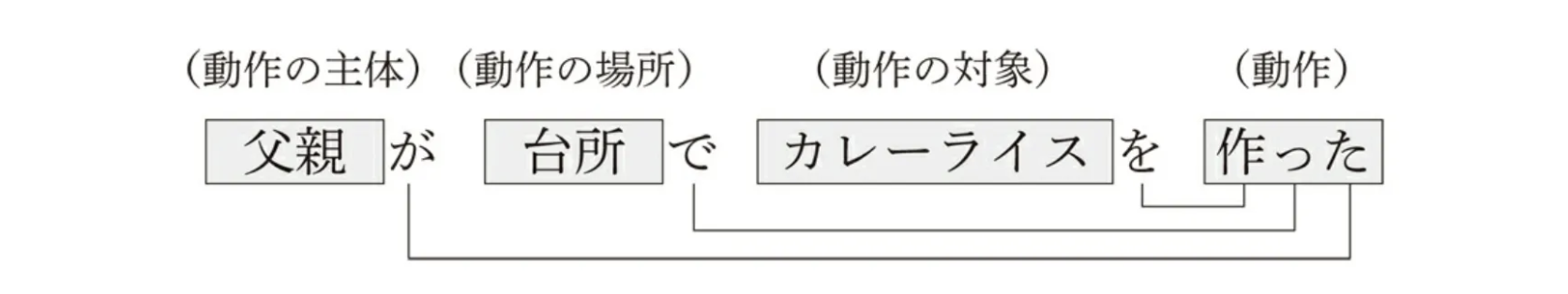

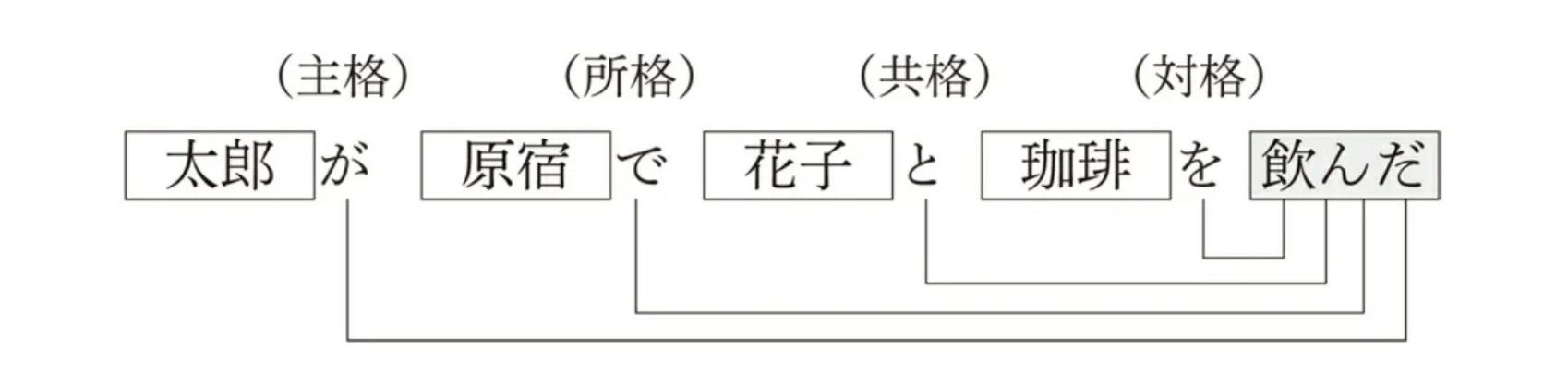

上の例文を成分ごとに分けて表すと、以下のようになるでしょう。

- 母が台所で料理を作る。

- 彼女はとても美しい。

- 駅前がやけに賑やかだ。

- あの人が責任者だ。

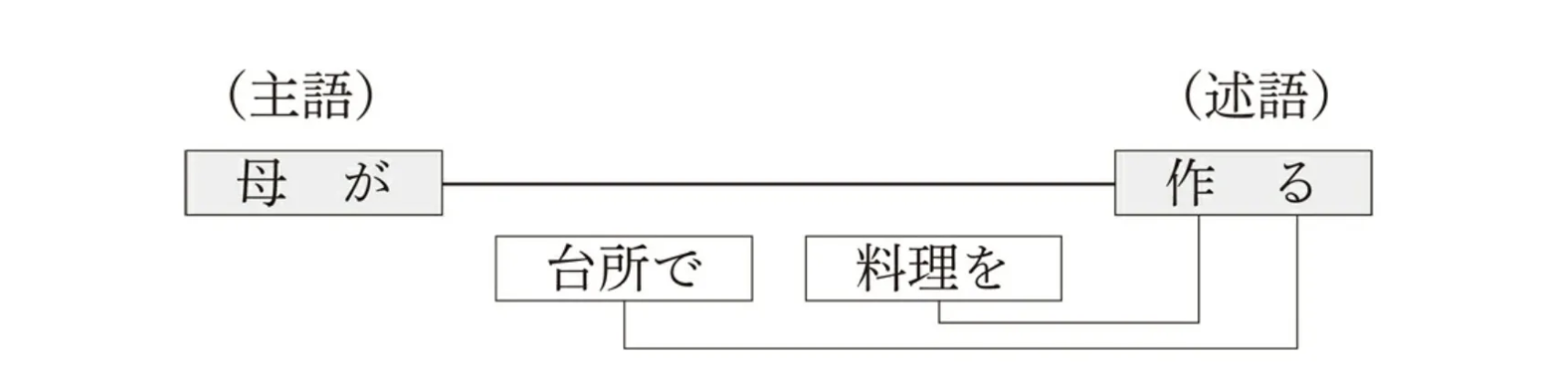

主語は重要ではない

学校文法では、「日本語文の基本的な構造は主語と述語からなる」と教えます。「母が台所で料理を作る」で考えると、主語は「母が」で、述語は「作る」であり、この2つが文の要となっていると考えるわけです。この時、「台所で」と「料理を」は連用修飾成分として、述語にかかるとされます。

これに対して、日本語文法では文の要は述語であり、その述語を中心にいくつかの成分が並んでいると考えるのです。

日本語のパーツをつなげる格助詞

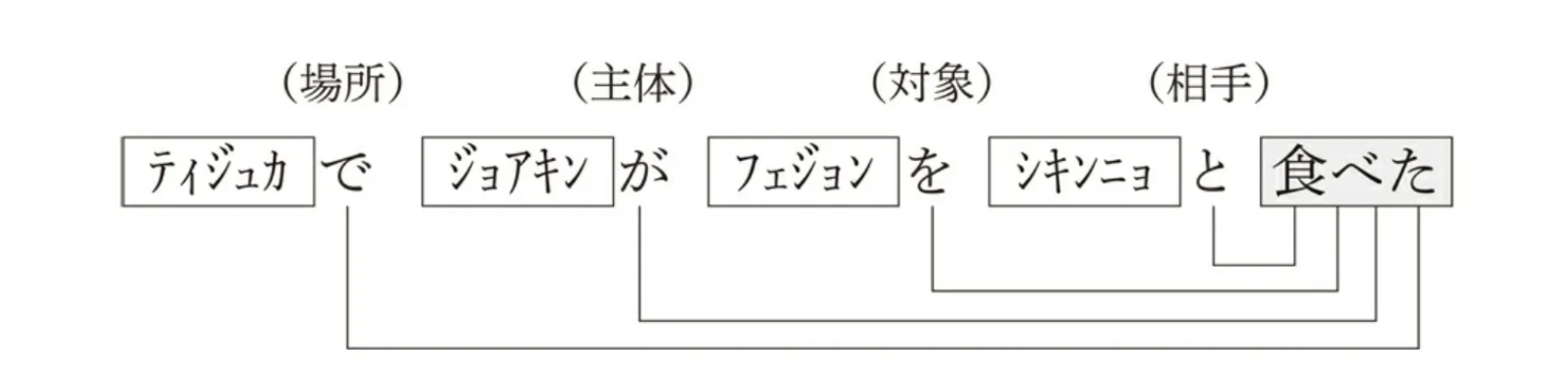

文として成立するためには、それぞれの成分と述語との関係が(これを文法用語で格関係と言います)、はっきりしなければならない。この格関係を示すのが格助詞なんです。

格助詞の種類は全部で9つあり:

- ガ格:主語

- ヲ格:目的語

- 二格:場所や時や到達点

- デ格:場所や手段、方法や原因、理由

- ト格:相手

- ヘ格:方向

- カラ格:起点

- ヨリ格:起点や比較

- マデ格:到着点

「鬼までが夜からデート(ヲ/二/マデ/ガ/ヨリ/カラ/デ/ヘ/ト)」

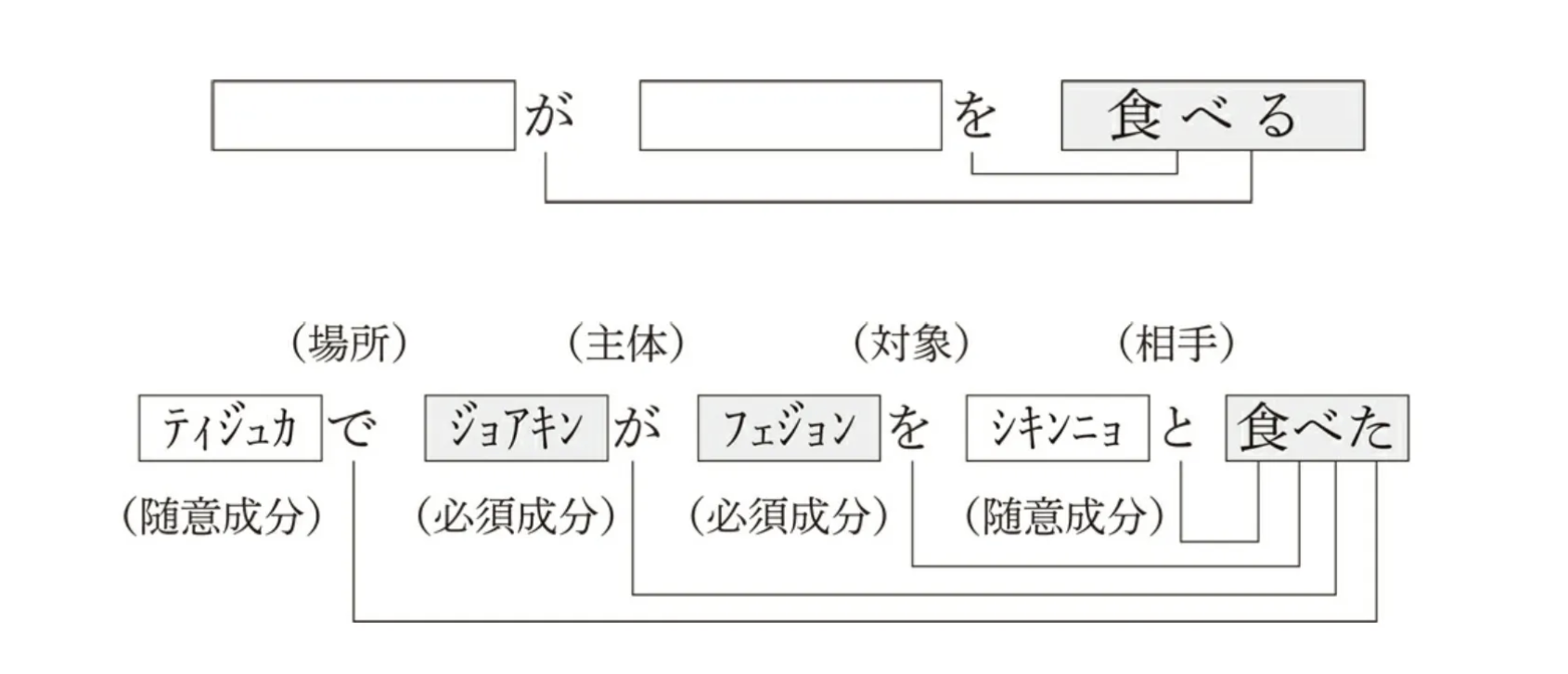

それぞれの成分は述語との関係において欠くことのできない必須成分とそうではない随意成分とに分かれます。日本語文法では、このような必要最小限の組み合わせのことを文型と呼んでいます。

日本語の文型

日本語の基本的な構造は述語を中心に複数の成分からなり、それぞれの成分と述語との関係は格助詞によって示されるのを見ました。そして、それらの中には述語にとって欠くことのできない必須成分があり、この述語と必須成分との組み合わせを文型と呼びました。

| 文型の種類 | 例 |

|---|---|

| 〜が動詞 | 降る、光る、咲く、乾く |

| 〜が〜を動詞 | 切る、食べる、見る、飲む |

| 〜が〜に動詞 | 反対する、噛みつく、付く |

| 〜が〜と動詞 | 結婚する、戦う、別れる |

| 〜が〜に〜を動詞 | 紹介する、教える、与える |

| 〜がイ形容詞 | 懐かしい、正しい、美しい |

| 〜が〜にイ形容詞 | 詳しい、疎い、乏しい |

| 〜がナ形容詞 | 賑やかだ、静かだ、鮮やかだ |

| 〜が〜にナ形容詞 | 熱心だ、ぷったりだ、不可欠だ |

| 〜が名詞だ | 犯人だ、弁護士だ、学生だ |

「主題と解説」という構造

2つの層からなる日本語文

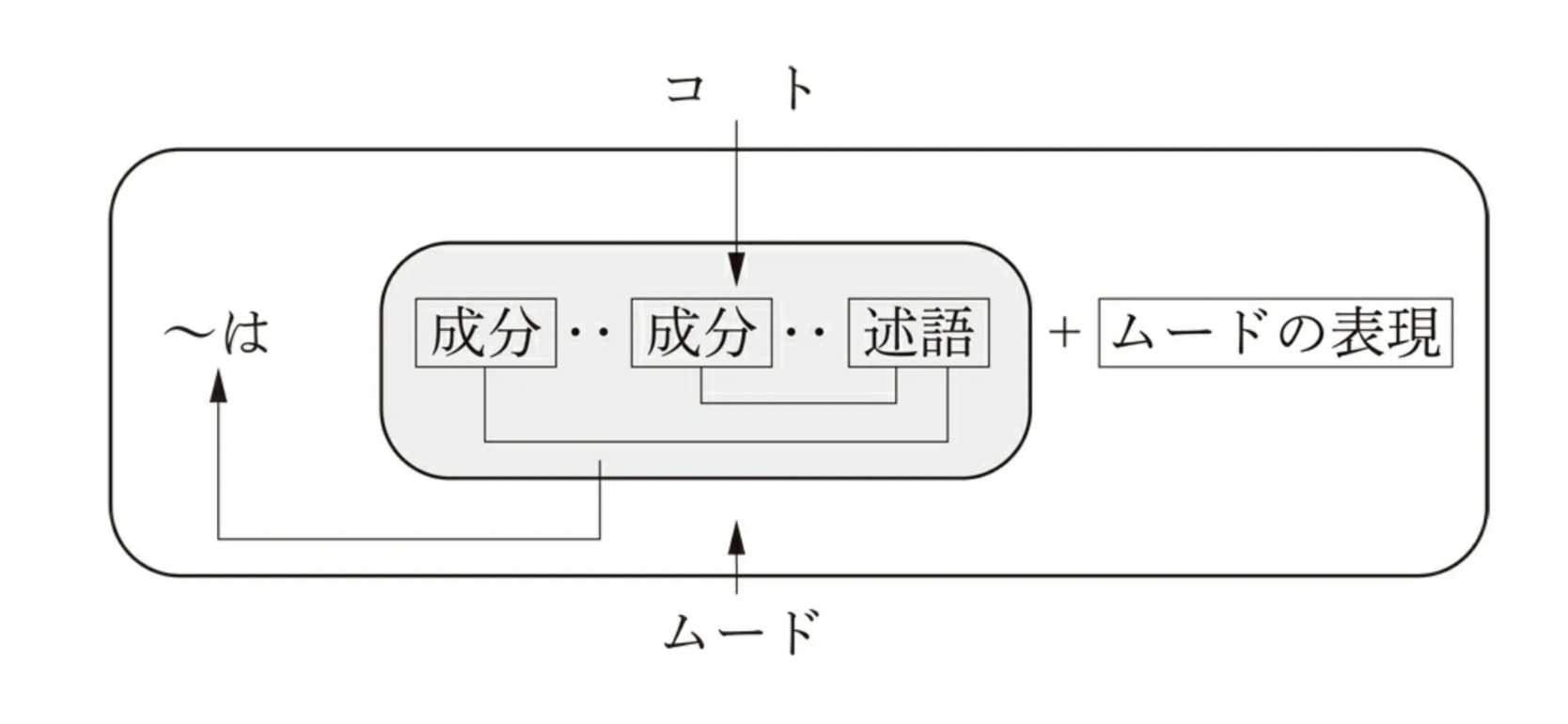

日本語文は大きく2つの層に分かれます。それは、客観的な事柄を表す部分とその事柄に対する話者の気持ちや態度を表す部分です。

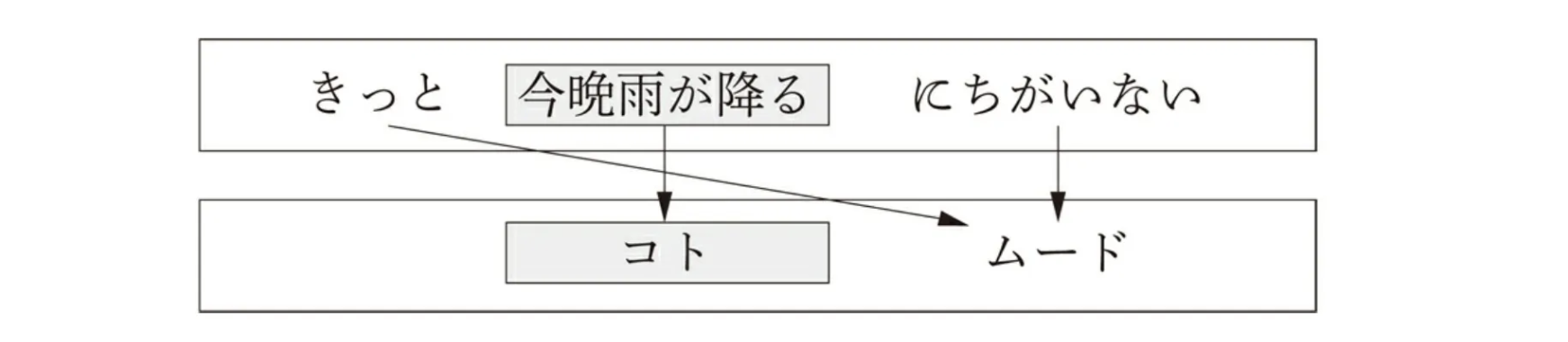

きっと今晩雨が降るに違いない。

「今晩雨が降る」という事柄の部分について、「きっと・・・に違いない」という話者の気持ちを伝えているわけです。客観的な部分をコト、気持ちの部分をムードと呼んでいます。

次の例文を見てください。

- 円高で輸入品が安くなっていると思う。

- 内閣が総辞職するそうだ。

- もしかしたら今の会社を辞めるかもしれない。

コトを表す格助詞

日本語文の基本的な構造はコトを表していたのです。つまり、格助詞は文の成分と述語とをつなげることで、客観的なコトを構成うる役割を担っていたわけです。

文として成立するためには、コトの内容に対する話者の気持ちを付け加える必要があります。例えば、上の例文であれば、次のようなムードの表現を付け加えることで、文として成立することになります。

ムードを表す「〜は」

コトを表す格助詞に対し、「〜は」はムードを表す。

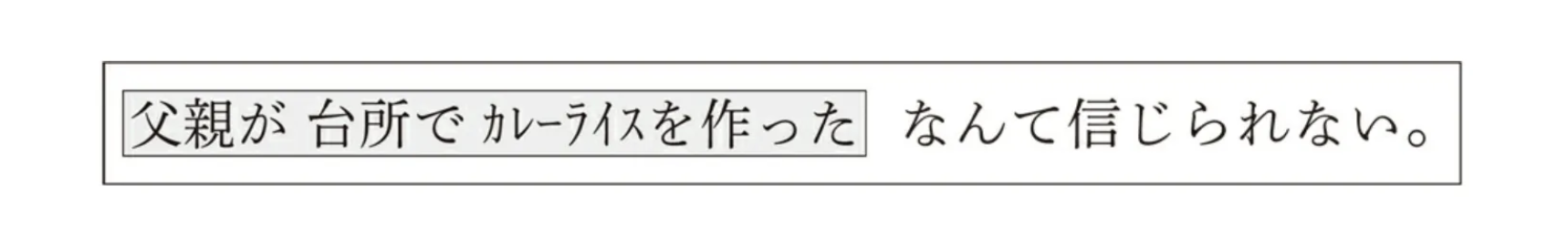

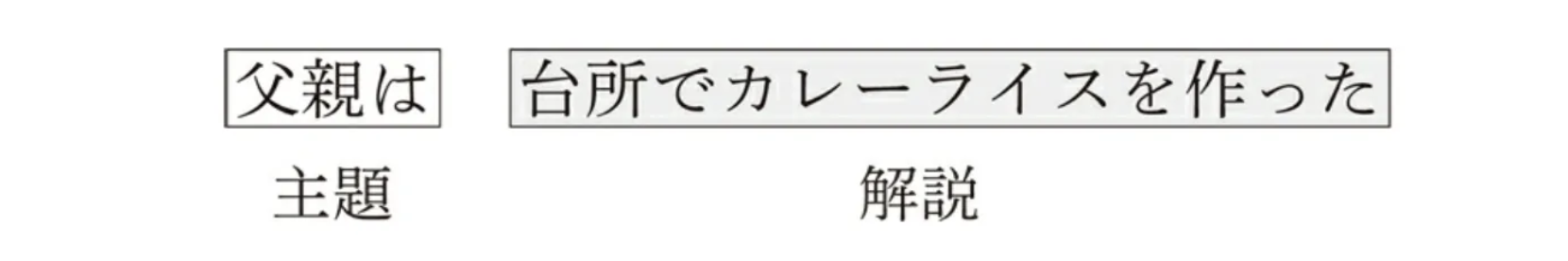

父親は台所でカレーライスを作った。

この例文で「父親は」は文の主題として提示されているんです。主題というのは、その文の中で話者が特に話題の中心として聞き手に伝えたいものです。上の例文は、「父親について言えば、台所でカレーライスを作った」という意味合いです。

「〜は」で提示されていると考えることができるんです。ということは、その他の成分を主題として提示することも可能です。

台所では父親がカレーライスを作った。 カレーライスは父親が台所で作った。

これらのメカニズムをわかりやすい図式化してみましょう。

- 父親は

(父親が)台所でカレーライスを作った。 - 台所では父親が

(台所で)カレーライスを作った。 - カレーライスは父親が台所で

(カレーライスを)作った。

これらの主題文は全て同じコトから出来上がっていることがわかります。異なっているのはどれを主題として提示しているかだけなんです。

このように、日本語文は基本的にコトの成分の中から1つが主題として提示され、残された部分は主題を説明する部分となるわけです。

日本語文の多くはこのような「主題ー解説」という構造であり、学校文法で教えられる「主語ー述語」の関係ではありません。主述関係はあくまでコトの中での関係の一つであり、日本語文を正しく説明できないというのは、こういう理由からなんです。

さまざまな主題化

- 日曜日は父親が庭で肉を焼いた。(二格「日曜日に父親が庭で肉を焼いた」コト)

- そのお菓子は弟が食べた。(ヲ格「弟がそのお菓子を食べた」コト)

- 田中さんは証券会社で働いている。(ガ格「田中さんが証券会社で働いている」コト)

- その公園では子供がたくさん遊んでいる。(デ格「子供がその公園でたくさん遊んでいる」コト)

- その池は魚がたくさんいる。(二格「その池に魚がたくさんいる」コト)

- 私の叔父とは父がいつも喧嘩している。(ト格「父が私の叔父といつも喧嘩している」コト)

主語廃止論

「主題-解説」という考え方は、三上章さん(1903~1971)という文法学者の理論に負うところが大きいと言えます。

「主語」という言葉をなくし、「主格」にしたほうがいいというわけなんですね。この「主格」という言葉は述語との格関係を示す言語学用語なんです。

言語学では格関係(述語と成分との関係)において、主体を表すのは主格、場所を表すのは所格、相手を表すのは共格、対象を表すのは対格などと呼んでいます。

「自動詞」と「他動詞」の文化論

日本語文の姿

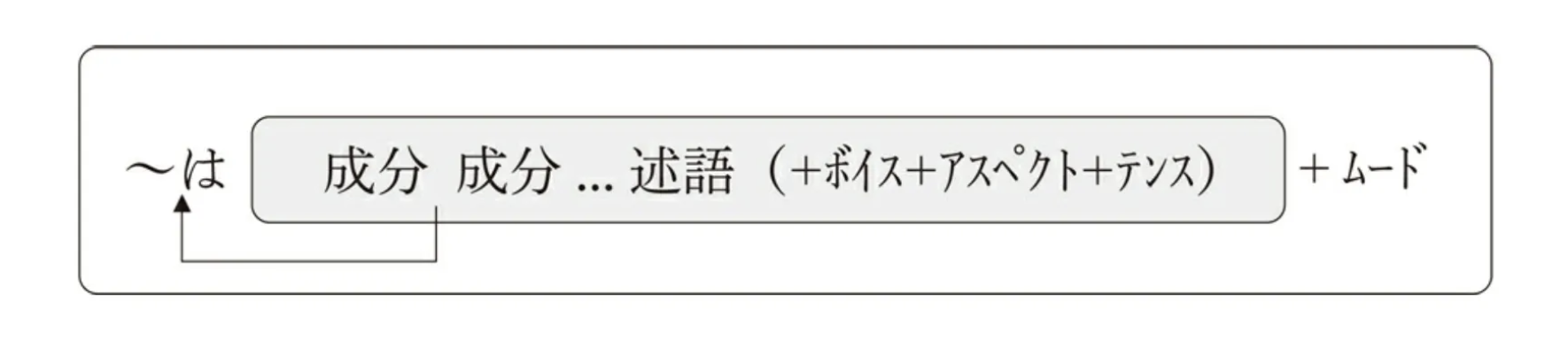

学校文法とは異なる日本語文法の枠組みを説明しました。ここで、もう一度おさらいしてみましょう。日本語文の基本構造は述語を中心にいくつかの成分から構成され、それらの成分は格助詞によって結ばれています。格成分(格助詞によって述語と結ばれた成分)は述語との関係から必須成分と随意成分に分かれ、述語と必須成分との組み合わせは文型と呼ばれます。日本語文のコトは文型を中心に随意成分が加わるかたちで形成されます。コトは文の言語事実を形成しますが、文としてはまだ未完成です。コトをどのように考え、どのように聞き手に伝えるのかというムードの表現が必要になるからです。このムードの表現の一つが「~は」であり、コトのなかから主題となる成分を選び、提示するわけです。主題が提示されると、残った部分は主題について説明する部分となり、解説と呼ばれます。この「主題-解説」という関係が確立されることで、日本語文としての姿ができあがります。なお、ムードの表現の多くは文末につづきますが、これについては第7章で詳しく説明します。

これらのことを図にまとめると、次のようになります。

自然中心と人間中心の発想

自動詞は「雨が降る」や「太陽が輝く」など、自然現象を表すときによく使われ、物事が自然に生じることを表します。一方、他動詞は、「子供が絵を描く」や「父親が庭を掃除する」など、人間の行動が起点となり、物事を引き起こすことを表します。一言で言えば、自動詞は自然中心であり、他動詞は人間中心の見方に立つと言えるわけですね。このような観点から、日本語を見つめてみると、人間に関わることでも自動詞によって表されることが多いのに気づきます。日本語では、人間の活動も大きな自然界の流れの一つとしてとらえられ、自動詞で表されるわけです。

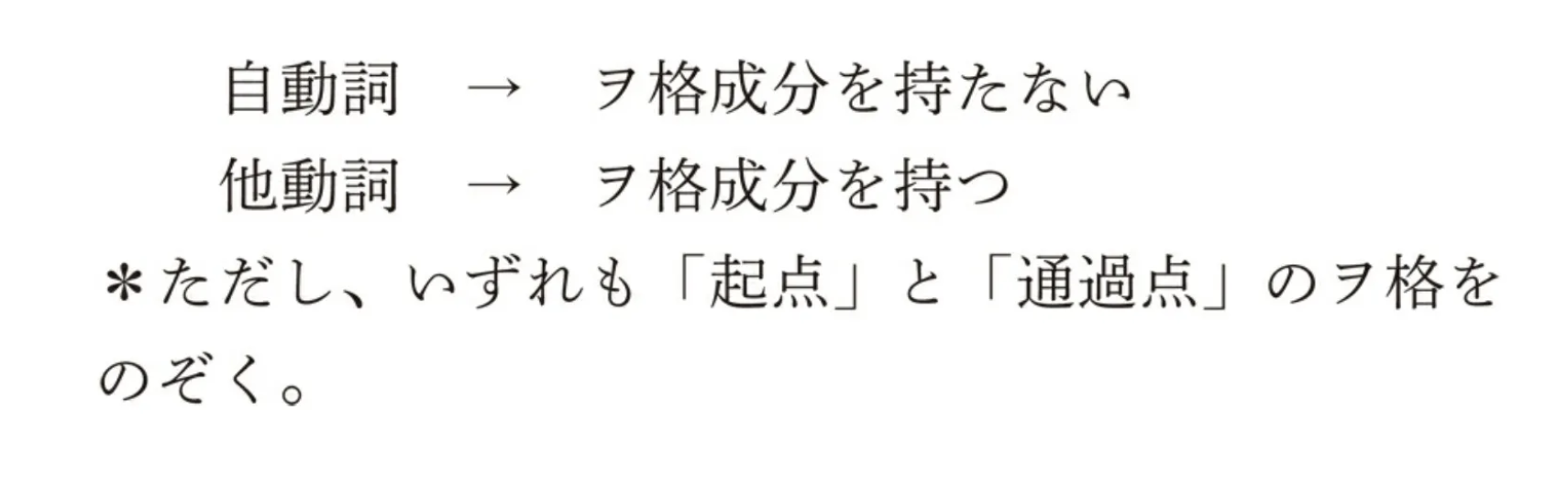

自動詞と他動詞の区別

自動詞と他動詞の区別はそれほど難しくはありません。「雪が降る」「風が吹く」「釘が錆びる」など目的語がない動詞が自動詞、「弟が弁当を食べる」「子供がおもちゃを壊す」「母が料理を作る」など、目的語を伴うものが他動詞となるわけです。

起点や通過点がヲ格となる移動動詞には、「出る」「出発する」「離れる」「飛び立つ」(以上、起点)や「歩く」「渡る」「走る」「通る」「飛ぶ」(以上、通過点)などがあります。これらの動詞はすべて自動詞に分類されますので、注意する必要があります。

最後に、この自動詞と他動詞の違いをまとめると、以下のようになります。

自動詞と他動詞のペア

同じ漢字が使われるのが特徴で、「消えるー消す」「沸くー沸かす」などのペアでは、自動詞はある現象が生じるのを、他動詞は人間がある現象を引き起こすのを、描写します。

- 電気が消える。(ある現象が生じる)

- 子供が電気を消す。(人間がある現象を引き起こす)

自動詞では「電気が消える」という変化を表し、他動詞では、その変化を引き起こす動作(「電気を消す」)を表すとも言えるんですね。

- お湯が沸く。(変化が生じる)

- 母がお湯を沸かす。(動作が変化を引き起こす)

動詞の自他による分類

この自動詞と他動詞の関係で日本語動詞を分類すると、4つのグループに分けることができます。

| 自動詞 | 他動詞 | |

|---|---|---|

| 自他のペア | 窓が開く | 太郎が窓を開ける |

| 自動詞だけ | 木が茂る | x |

| 他動詞だけ | x | 私が寿司を食べる |

| 自他動詞 | 衆議院が解散する | 首相が衆議院を解散する |

自動詞と他動詞の存在理由

| 自動詞 | 他動詞 | |

|---|---|---|

| 自他のペア | 木が倒れる ビールが冷える 部屋が暖まる おもちゃが壊れる ドアが閉まる 部屋が散らかる |

作業員が木を倒す 父がビールを冷やす 母が部屋を暖める 子供がおもちゃを壊す 先生がドアを閉める 弟が部屋を散らかす |

| 無対自動詞 | 木が茂る 星が光る 柿が熟す 父が疲れる 子供が成長する 人が死ぬ |

x |

| 無対他動詞 | x | 父親がドアを叩く 兄が弟を殴る 先生が生徒を褒める 学生が小説を読む 警察が犯人を捜す 夫が妻を愛する |

| 自他動詞 | 工事が再開する 国会が解散する 夢が実現する |

会社が工事を再開する 首相が国会を解散する 娘が夢を実現する |

日本語の動詞は、自動詞と他動詞のペアが基本でしたね。そこでは、自動詞が「変化」を表し、他動詞が「動作」を表しました。

無対自動詞はほぼ自然現象を描写する、この変化を引き起こすような動作を必要としないわけです。だから、動作を表す他動詞がないんです。

無対他動詞とは反対に、動作を表す動詞だけが存在するということになります。ということは変化を表す自動詞を持たないということです。

自他動詞は「2字漢字+する」という形式が多い特徴です。実は、この2字漢字は全て中国から来た漢字なのです。中国語では自他の区別がなく、動詞は自動詞としても他動詞としても理解されます。

言語類型論から見た特徴

日本語は自然中心の自動詞使用が多いのが特徴です。例えば、人間中心の英語では地名に人名をつけたがり、自然中心の日本語では空間による地名が多いことです。

この人間中心と自然中心の発想は、主語指向型言語と話題指向型言語という言い方で説明されることもあります。

主語指向型言語である英語では、動作主に焦点を当てて、動作主が何かをするという表現をするのに対して、話題指向型言語である日本語では、動作主は表面に表さずに、あたかも「自然な成り行きでそうなった」というような表現を好むのである。

日本人の心を表す「ボイス」

主役の交替「ボイス」

ボイスは、受身と関係のある文法用語なんです。ボイスを簡単に説明すると、文の成分の中で誰を主役にするかによって、助詞や動詞が変化する現象のことを言うんです。

- 小泉さんがブッシュさんを殴った。(「小泉さん」が主役)

- ブッシュさんが小泉さんに殴られた。(「ブッシュさん」が主役)

このような変化の対応をボイスと言います。1)のような文を能動文、2)のような文を受動文(受身文)と呼ぶんです。

- 子供が皿を洗った。(「子供」が主役)

- 母親が子供に皿を洗わせた。(「母親」が主役)

4)のような文ボイスのもう一つの重要な形式です。それは、使役形です。このように、ボイスとは、主役を誰にするかによって異なる形式になる文法現象のことを言うわけです。

出来事からの影響を表す「受身文」

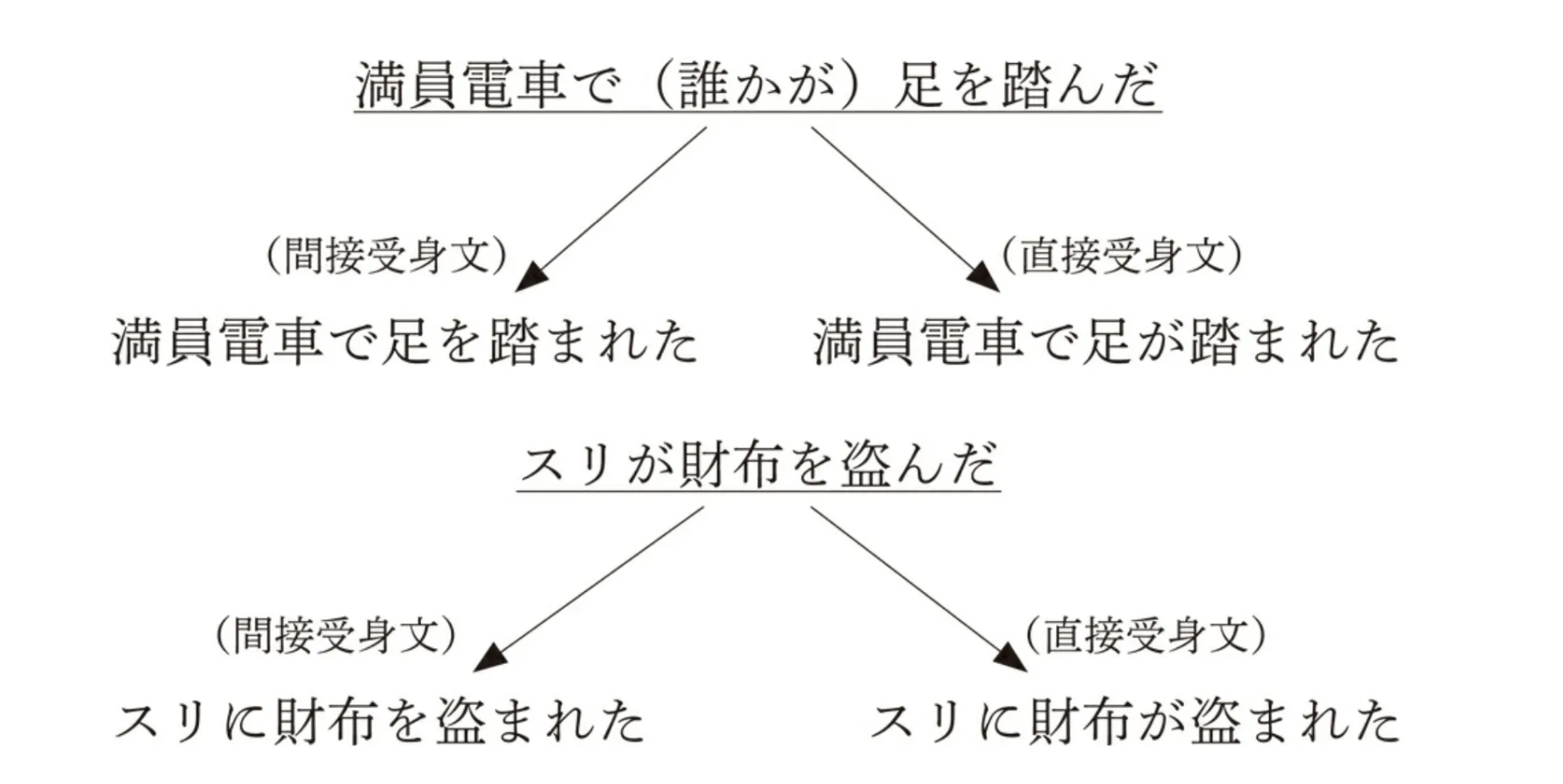

通常、ある動作を働きかける人は主語(ガ格)として表され、主役となります。このような文を能動文と言います。

しかし、働きかけを受ける人(通常は目的語)を主役にすることもできます。これが、受動文ですが、その際、働きかけを受ける人(目的語)を主語にするために、助詞や動詞を変化させる必要が出てきます。

働きかける人を文法用語で動作主、働きかけを受ける人や物のことを対象と呼びます。そうすると、能動文では動作主はガ格、対象はヲ格で表されますが、受動文では対象がガ格、動作主はニ格になるわけです。

日本語には他にも受身文があるのです。前の受身文は直接受身文と呼ばれます。それに対して、間接受身文があります。

- ローラさんは小泉さんにブッシュさんを殴られて、悲しかった。

じつは、この間接受身文の発想は直接受身文とはまったく異なるんです。直接受身文は文字通り、主役を誰にするかという選択によって、できたものでした。ところが、この間接受身文はその出来事全体によって影響を受ける人を主役にするという発想です。

つまり、ある出来事が起きることで、間接的に影響を受ける人を主役にするのが間接受身文なんです。

直接受身文では主役の入れ替えが必要でしたので、必ず目的語がなければ作れませんでした。動作主が主役なのか、対象が主役なのかという選択ですね。ところが、間接受身文では、出来事がそのまま受け入れられますので、目的語のあるなしはまったく関係がないんですね。ということは、自動詞の出来事でも受身文が可能になるわけです。

- 雨が降った。

- 仕事帰りに突然雨に降られて、困った。

なお、自然な日本語にするために、間接受身文の主語である「私は」は省略してあります。

- 風が吹いていた。

- 二人は風に吹かれていた。

この文では風が吹くという自然現象に二人が身を任せている状況が目に浮かぶようですね。

- 先生が息子の絵を褒めた。

- 私は先生に息子の絵を褒められた。

子供の絵がほめられ、ちょっと恥ずかしいような嬉しい気持ちがよく表れています。これを、「息子の絵が先生にほめられた」と直接受身文で表すと、ただ事実をそのまま伝えているようで、日本人の謙虚な気持ちが感じられない表現になってしまいます。

出来事への関与を表す「使役文」

間接受身文が出来事を受け入れ、その出来事からの影響を述べる文であるとしたら、使役文は出来事への関与を表します。

- 母親は子供に部屋を掃除させる。

- 先生は生徒に好きなことをさせる。

大きな自然な流れのなかで起きる出来事に対して、受け入れる場合は受身形を、自らが関与する場合は使役形が使われると言えそうです。

「思いやり」の表現

- 花子がトムに日本語を教えてあげた。

- 花子が私に日本語を教えてくれた。

- トムが花子から日本語を教えてもらった。

この補助動詞としての「やりもらい動詞」には、日本人の思いやりの気持ちが込められているからなんです。

- 花子がトムに日本語を教えてあげた。(花子がトムに日本語を教えると言う思いやりをあげた)

- 花子が私に日本語を教えてくれた。(花子が私に日本語を教えると言う思いやりをくれた)

- トムが花子から日本語を教えてもらった。(トムが花子から日本語を教えると言う思いやりをもらった)

まだまだある「ボイス」の表現

可能形は、あることが実現可能かどうかを表す文法形式です。動詞に「れる/られる」をつけることで、ヲ格であった目的語(実現が問われるものやこと)が主語(ガ格)に変わります。

- ロバートさんは納豆を食べる。

- ロバートさんはなっとが食べられる。

物事の実現の有無を問うような問題も、日本語では、人間の意志から離れた出来事の一つのように表されるんですね。

- 山田さんは、英語が話せる。

- 私の娘は、バイオリンが弾ける。

- 渡部さんは、ブラジル料理が作れる。

自発形もまた、このような日本人の物事に対するとらえ方を表しています。自発形は出来事が自然に発生することを表す形式ですが、その数自体はそれほど多くはありませんが、日常的によく使われる自発動詞に、「見える」と「聞こえる」があります。

- 私が富士山を見る。

- (私に)富士山が見える。

- 私が子供の声を聞く。

- (私に)子供の声が聞こえる。

動詞の表現を豊かにする「アスペクト」

動きの段階を表すアスペクト

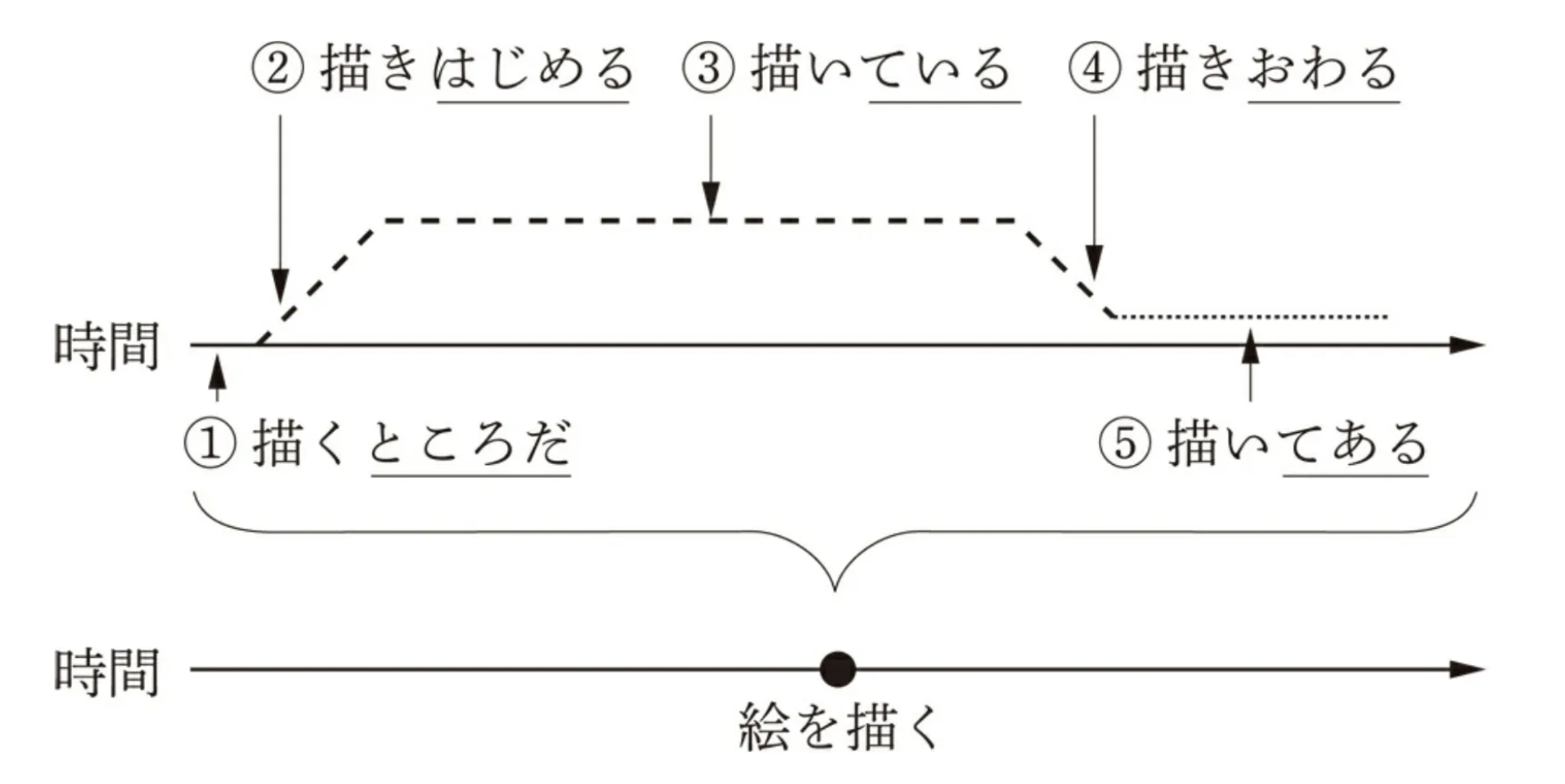

簡単に説明すると、動きのいろいろな段階を表す形式を総称して、アスペクトと呼んでいるんです。

アスペクトの表現によって、点であった動きがさまざまな面でとらえられることになり、動詞の表す内容が飛躍的に増えるわけです。

ロシア語などのヨーロッパ言語には、アスペクトだけを表す独自形式を持つものがありますが、日本語では、他の品詞を借りるかたちで動詞について、アスペクトを表します。①であれば、「ところ」という名詞、②~⑤であれば、「はじめる」「いる」「おわる」「ある」という動詞が補助的についてアスペクトの段階を表します。

| 段階 | 形式 | 例文 |

|---|---|---|

| 直前 | 〜ところだ | これから出かけるところだ |

| 〜かける | 手紙を書きかけて、やめた | |

| 開始 | 〜始める | 本を読み始めた |

| ~てくる | だんだん寒くなっていく | |

| ~ていく | 政府が消費税を上げていく | |

| 進行 | 〜ている | 子供が本を読んでいる |

| ~つつある | 子供の数が減りつつある | |

| ~続ける | 警察は犯人を捜し続けた | |

| 終了 | 〜終わる | 小説を読み終わった |

| 〜やむ | 雪が降り止んだ | |

| 完了 | 〜てしまう | お菓子は食べてしまった |

| ~きる | 長編小説を読みきった | |

| 〜つくす | やれることはやりつくした | |

| 結果 | 〜ている | 虫が死んでいる |

| ~てある | 部屋が暖かめてあた |

「動作の進行」と「変化の結果」を表す「~ている」

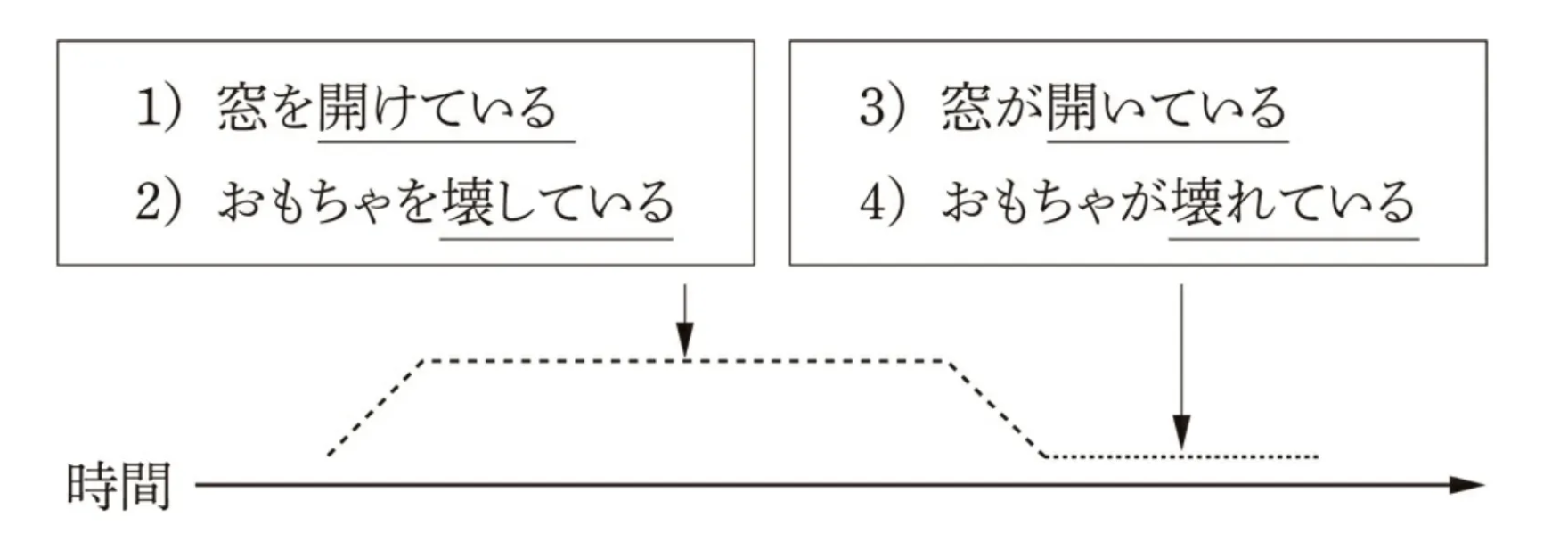

「ている」は「動作の進行」を表す。

- 太郎が窓を開けている。

- 子供がおもちゃを壊している。

次の例でわ、現在進行形というより、変化の結果を表しています。

- 窓が開いている。

- おもちゃが壊れている。

「~ている」が自動詞につくと変化が継続していることを、他動詞につくと動作が継続していることを表すと言えそうです。

「~ている」は動きの持続面を表すアスペクトで、動作動詞であればその動作が継続していることを、変化動詞であればその変化が継続していることを表す。

「動作の結果」を表す「~てある」

動作によって働きかけを受けた対象の変化の継続面を表すということになるわけです。

- 誰かが窓を開けた。

- 窓が開けてある。

- 誰かがおもちゃを壊した。

- おもちゃが壊してある。

「窓」も「おもちゃ」も誰かによって働きかけを受け、その結果、「窓」や「おもちゃ」に変化が生じるわけです。その変化が「~てある」によって表されるんですね。

- 窓が開いている。(変化の結果)

- 窓が開けてある。(動作の結果)

- おもちゃが壊れている。(変化の結果)

- おもちゃが壊してある。(動作の結果)

「〜ている」に対して、「〜てある」は必ずある動作(他動詞)によって生じた変化を表すことから、意図性が感じられる表現となるわけです。

過去・現在・未来の意識「テンス」

テンスの役割

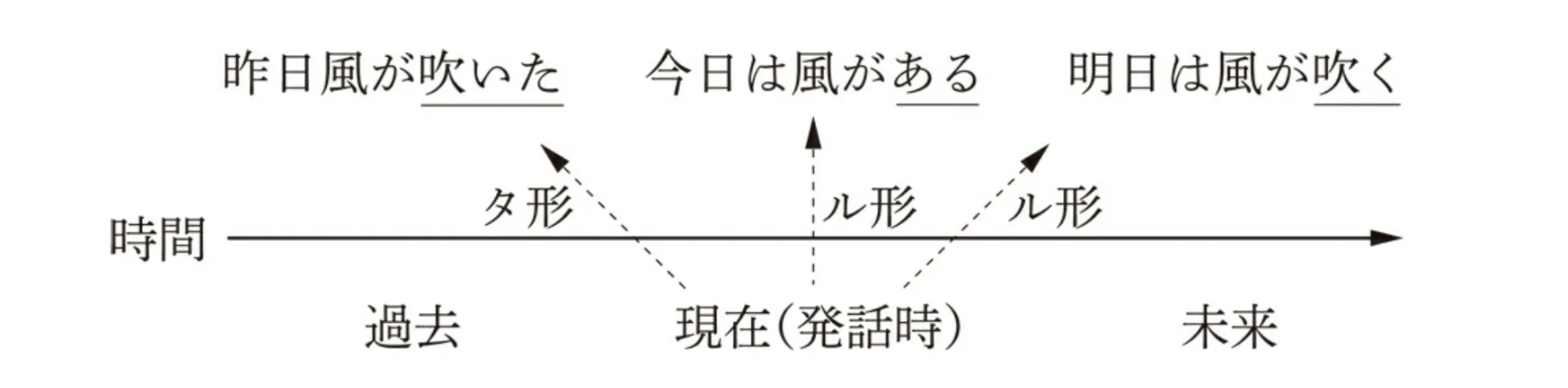

話者が話そうとする事柄が過去に起きたことか、現在起きていることか、これから起きることかといったことを示す文法手段をテンスと呼びます。

| 述語 | ル形 | (現在・未来) | タ形 | (過去) |

|---|---|---|---|---|

| 普通形 | 丁寧形 | 普通形 | 丁寧形 | |

| 動詞 | 食べる | 食べます | 食べた | 食べました |

| 形容詞 | 美しい | 美しいです | 美しかった | 美しかったです |

| 静かだ | 静かです | 静かだった | 静かだったです | |

| 名詞 | 学生だ | 学生です | 学生だった | 学生だったです |

絶対テンス

テンスはコトを形成する述語の一番後に現れる形式です。ボイスとアスペクトは動詞にしか現れませんでしたが、テンスはすべての述語に現れます。

このようなル形とタ形のあり方を絶対テンスと呼びます。私たちは、自分が描こうとする事態のテンスを「発話時」である現在を基準に決定しているわけです。このように、話者が話をしている時点を基準に、それより前か、同時か、後かと考えるのが絶対テンスなんです。

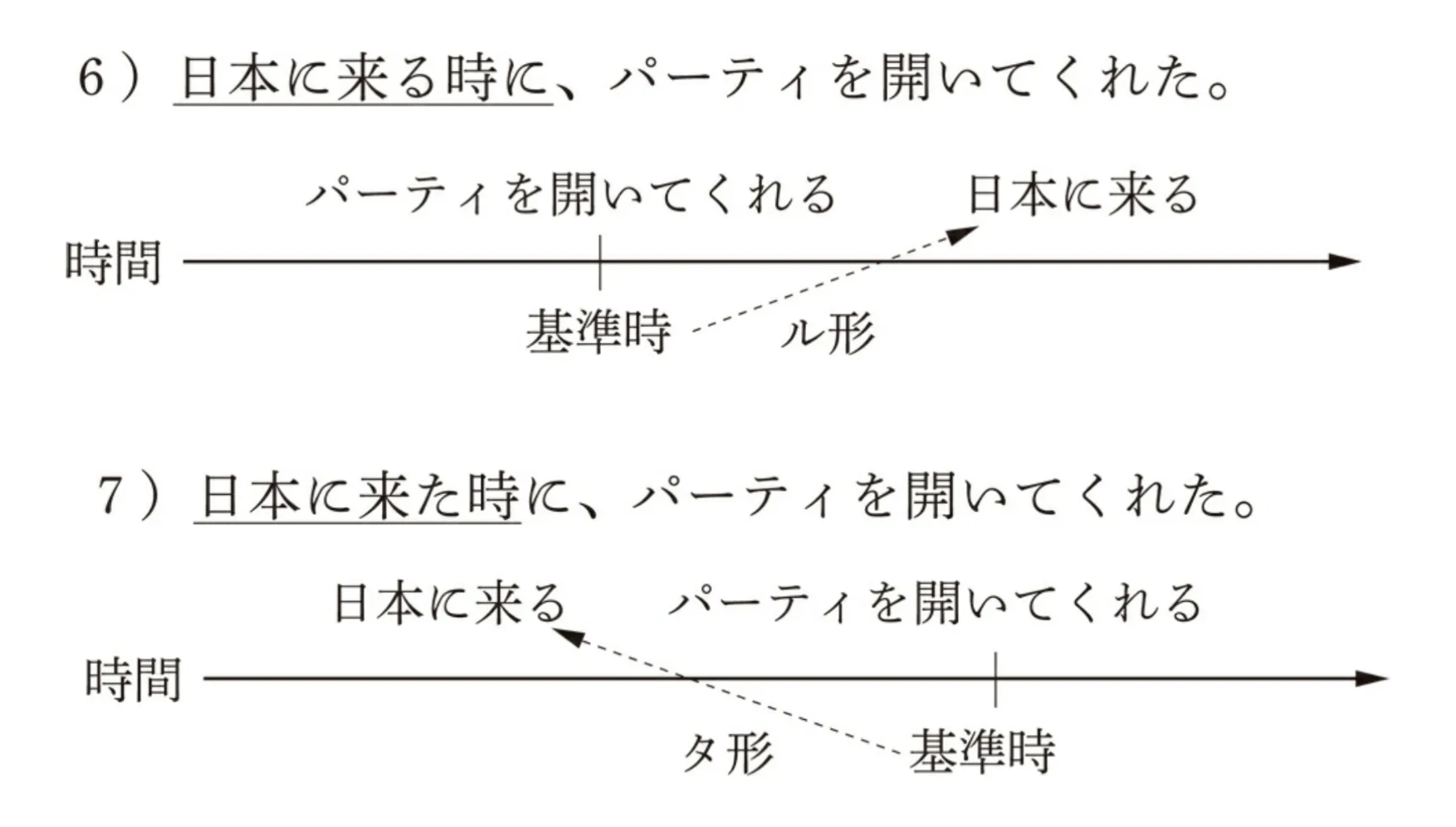

相対テンス

相対テンスが現れるのは、2つ以上の文からできた文、これを複文と呼びますが、この複文に限られるということです。

- 日本に来る時に、友達がパーティーを開いてくれた。

文のなかの文は節と呼ばれます。つまり、2つの節からできた文が複文ということになるわけです。この2つの節のなかで、主となる節を主節、従となる節を従属節と呼びます。

絶対テンスが使われる主節に対して、従属節のテンスは相対テンスになります。絶対テンスではル形とタ形を決定する基準は「発話時」でしたね。ところが、相対テンスは違うのです。どんな基準なのかというと、主節の事態が起きているときが基準点となるんです。

文を完結する「ムード」の役割

対事的ムードと対人的ムード

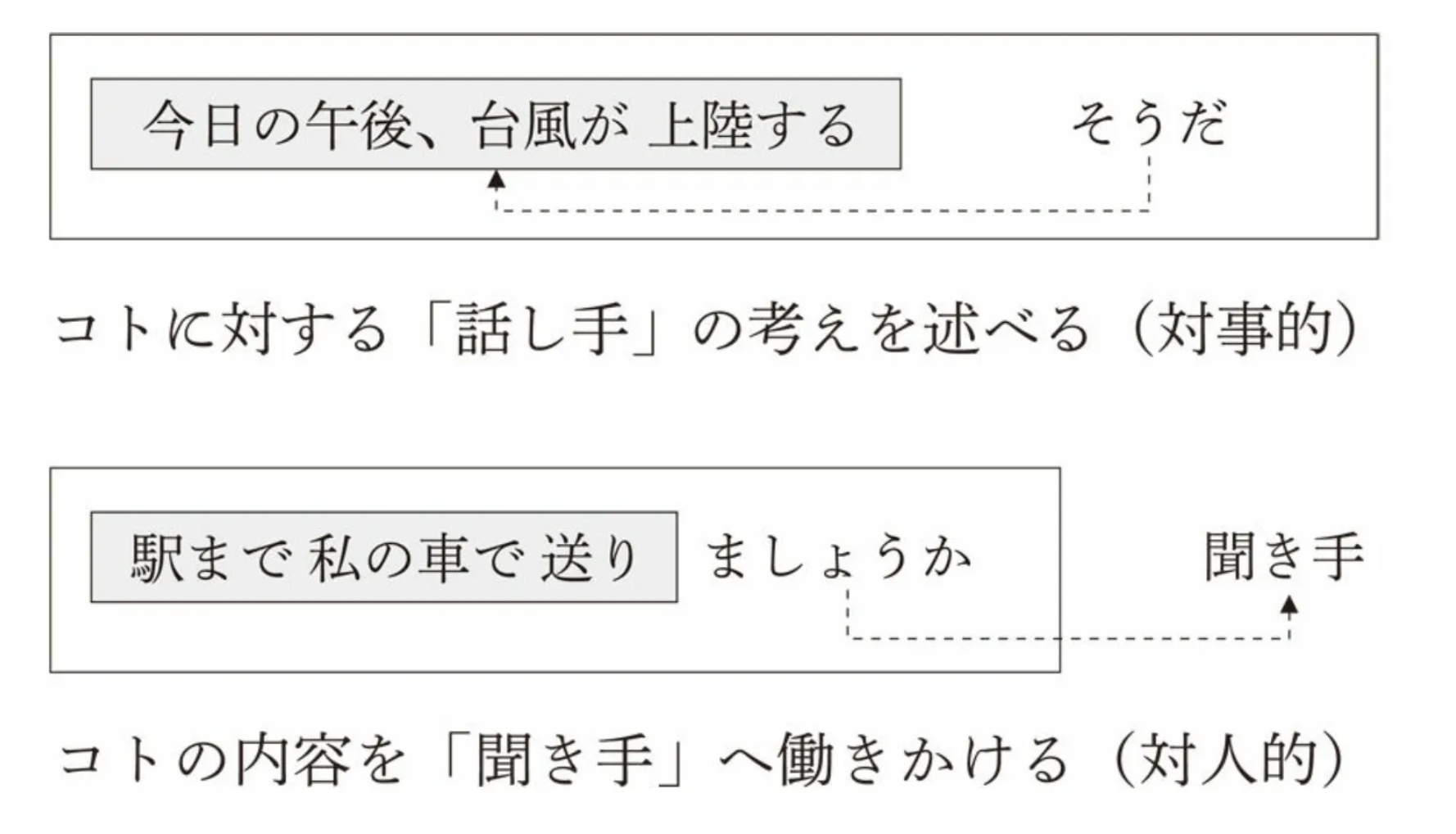

客観的な事実を構成する部分(コト)は文の基本的な骨組みである、それにムードの表現が加わることで、生き生きとした文が出来上がるわけです。

ムードの表現にはどんなものがあるかというと、コトに対して自分の気持ちを述べるムード(これを対事的ムードと呼びます)とコトの内容を相手に働きかけるムード(これを対人的ムードと呼びます)に分かれます。

- 今日の午後、台風が上陸するそうだ。

- 駅まで私の車で送りましょうか。

1)の例は事実を聞いたことがあるという話ての考えを伝えています。コトに対する判断になるわけですから、対事的ムードになります。2)では、「駅まで私の車で送り」というコトを「〜ましょうか」という表現で聞き手に働きかけていますね。したがって、対人的ムードになるわけです。

- 対事的ムード

- 彼が犯人だ(φ)。(断定)

- 私は絶対に留学する(φ)。(意志)

- 消費税が上がるらしい。(推量)

- 彼はもう来るはずだ。(確信)

- これは、こうやってやるのです。(説明)

- 彼が犯人だと思う。(非断定)

- 今年の夏は猛暑になるかもしれない。(可能性)

- ローンで新車を買うつもりだ。(意志)

- 一流企業に就職したい。(願望)

- 対人的ムード

- そろそろお昼にしましょう。(勧誘)

- 授業中は携帯電話を切ってください。(依頼)

- もっと早く来なさい。(命令)

- ここでタバコを吸ってもいいです。(許可)

- そこから先は入ってはいけない。(禁止)

- もうご飯を食べましたか。(質問)

- ほら、向こうに銀行が見えるだろう。(確認)

- 今日は本当に暑いね。(同意)

断定と意志のムード「~φ」

対事的ムードのなかで、「断定」と「意志」のムードはゼロ「~φ」であると言いました。「断定」のムードでは、客観的な事柄をそのまま聞き手に提示することになるので、述語は言い切りのかたちになります。

- 太郎が数学で100点を取った(φ)。(断定のムード)

また、断定のムードでは、コトだけがそのまま提示されることは少なく、主語が主題化されるのが普通です。

- 太郎は数学で100点を取った(φ)。

述語が言い切りのかたちで終わる文は断定のムードと言いましたが、主語が一人称で意志的な動詞が来ると、意志のムードとなります。

- (私は)電気自動車を買う(φ)。(意志のムード)

主語が一人称のときは主語の意志が動作に反映され、それを確定して伝えるということは、意志の表明になるからです。自分以外の人の意志は本人でなければ確認できないからです。したがって、二人称や三人称の意志のムードを話者が表すことはできません。

「は/が」の使い分け

- 月はきれいだ。

- 月がきれいだ。

「〜は」は主題を表し、「〜が」は主語を表しました。文の主題を表す「~は」は、格関係で言えば、どの格成分(格助詞がついた成分)でもよく、その文にとって話題となるものが話者によって選ばれました。その意味でムードの表現でした。これに対して、「~が」は述語との関係(格関係)だけで結ばれ、コトを構成する成分の一つ(主語)でした。ということは、ただ単に「~が」と「~は」を比較するとしたら、これは土台無理な話になります。コトの成分(主語)である「~が」に対して、「~は」はムードに属し、格関係では決めることができないからです。

- 雨が降ってきた。

- 鳥が鳴いている。

など、自分の目や耳に入ってきた事実をコトの内容のまま聞き手に伝えていると言えます。主題化される「月」は一般論の「月」という意味で誰もが知っている情報(旧情報)であるのに対し、主題化されていない「月」は今見ているその瞬間の「月」であるということから、聞き手にとっては新しい情報(新情報)になるわけです。したがって、「は/が」の使い分けにおいては、この「旧情報」と「新情報」が重要なポイントとなるわけです。

願望のムード「〜たい」

コトの内容を自分の願望として伝えるのが、「~たい」です。「~たい」は話者の気持ちを表す表現ですので、話者以外の人には使えないんです。

私の家族は日本に来たいです。(自分の気持ちではない)- 私の家族は日本に来たがっています。

- 私の家族は日本に来たいようです。

- 私の家族は日本に来たいみたいです。

しかし、過去形にすれば言えます。これは、過去における気持ちであれば、現在までの間に本人の気持ちを確認することができるからなんです。

- 私の家族も日本に来たかったけれど、来られなかった。

- 山田さんも眠かったけど、よく我慢したね。

同じように、現在形でも、疑問形であれば、相手の気持ちを確定しているわけではないので、使うことができます。

- 日本に行きたいですか?

- 眠いですか?

丁寧の表現

丁寧の表現もムードの一種と言われています。話者が相手によって、普通形にするか、丁寧形にするかの選択をします。

ところで、丁寧語や尊敬語、謙譲語などをまとめて敬語と呼びますが、2007年にこの敬語表現について、大きな変化がありました。それは文化審議会国語分科会の答申により、新しい「敬語の指針」が発表されたからです。

| それまでの分類 | 新しい分類 |

|---|---|

| 尊敬語 | 尊敬語 |

| 謙譲語 | 謙譲語1 |

| 謙譲語2(丁重語) | |

| 丁寧語 | 丁寧語 |

| 美化語 |

まず、尊敬語は目上の人などの行為を高める表現です。

次に謙譲語1ですが、尊敬する相手を高めるのではなく、相手に対する自分の行為を低めることで、相手への敬意を表します。

謙譲語2は、丁重語とも呼ばれ、尊敬すべき目上の人に対する敬意というより、その場にいる不特定多数の人などに対して自分がへりくだる表現です。

丁寧語は、「です・ます」体と呼ばれる形式で、動詞は「~ます」、形容詞や名詞述語は「~です」となります。

最後に、美化語ですが、「お酒」「お料理」「お菓子」「お米」など、ものごとを美化して述べるものであり、述語のかたちはなく、主に名詞に限られます。

| 形式 | ||

|---|---|---|

| 尊敬語 | お〜になる | お書きになる |

| 〜られる | 書かれる | |

| 謙譲語1 | お〜する | お書きする |

| 〜させていただく | 書かせていただく | |

| お〜いただく | お書きいただく | |

| 謙譲語2 | 〜いたす | 説明いたす |

| 愚 / 小 / 拙 / 弊〜 | 愚妻・小生・拙著・弊社 | |

| 丁寧語 | 〜です | 学生です |

| ~ます | 書きます | |

| 美化語 | お〜 | お菓子・お酒・お茶 |

これらの一般的形式に加え、日常的によく使われる語には、それらの語だけに限定される敬語形式があります。

| 普通形 | 尊敬語 | 謙譲語1 | 謙譲語2 |

|---|---|---|---|

| 行く | いらっしゃる | 伺う | 参る |

| 来る | いらっしゃる | 参る | |

| いる | いらっしゃる | おる | |

| 食べる | 召し上がる | いただく | |

| 飲む | 召し上がる | いただく | |

| 見る | ご覧になる | 拝見する | |

| 言う | おっしゃる | 申し上げる | 申す |

| する | なさる | いたす |

より高度な文へ、「複文」

複文の種類

単文というのは、基本的に述語が一つしかない文のことを言います。複数の文からなる文のことを複文と呼んでいます。複文のなかに組み込まれた文は、節と呼ばれます。節は最低限一つの成分と述語があれば成立し、複数の節からできた文を複文と呼んでいるんです。

主節を構成する成分に付属して、その成分をさらに詳しく説明する節を、従属節と呼びます。この従属節は、主節の成分にどのように接続するかによって、大きく4つに分かれます。

次の例では、主節は「太郎は噂を聞いた」。

連体修飾節

- 太郎は花子が結婚した噂を聞いた。

“連体修飾”という名前ですが、国語学で名詞のことを体言と言ったことから、体言に連なって修飾するという意味で、連体修飾という名称になっています。

名詞節

- 太郎は花子が結婚したことを聞いた。

「こと」や「の」につくことで、節全体が名詞化されます。

副詞節

- 太郎は学校に行った時に噂を聞いた。

時や条件などの表現にかかることで、文のなかで副詞のような働きをすることから、副詞節と呼ばれます。

引用節

引用節は、直接「~と」や「~ように」に付属することで、そのまま文の構成要素になります。「~と思う」「~と言う」「~ように頼む」などのかたちで述語の内容を具体的に表します。

名詞の内容を説明する「連体修飾節」

連体修飾節は名詞にかかり、名詞の内容を詳しく説明します。日本語のようなSOV言語(主語‐目的語‐述語という順番を基本とする言語)では、名詞の前につくことから、左へ左へと展開していきます。

この特徴から、日本語では最後まで聞かないと何について説明しているのかわからないことになります。この言葉の特徴は私たちの議論の仕方にも深く影響しているんです。欧米の人は、まずは結論から述べて、それについて説明するのに対し、日本人は説明からはじめて最後に結論を述べるようなやり方を好みます。

文を名詞化する「名詞節」

日本語の文は「~こと」や「~の」をつけることで名詞化することができます。名詞化された節は名詞と同じように文の成分になることができます。

感覚を表す動詞(「見る」「見える」「聞く」「聞こえる」「感じる」など)では、「~こと」が使えないんです。

- 友達が来るのが見える。

- 建物が揺れているのを感じる。

反対に、「~ことだ」「~ことがある」「~ことにする」「~ことになる」「~ことができる」などの慣用句では、「~の」が使えません。

- 私の趣味は絵を描くことだ。

- パリに行ったことがある。

- 今度転勤することになった。

さまざまな内容で主節を補足する「副詞節」

複文を構成する副詞節は種類が多いんです。

- (順接条件節)秋になると、山が紅葉します。

- (逆接条件節)いくら薬を飲んでも、熱が下がりません。

- (原因・理由節)風邪を引いたので、仕事を休みます。

- (時間節)食事をした後に、歯を磨きます。

- (目的節)英語を勉強するために、英国に留学します。

- (様態節)音楽を聴きながら、勉強します。

「~と」「~ば」「~たら」「~なら」の使い分け

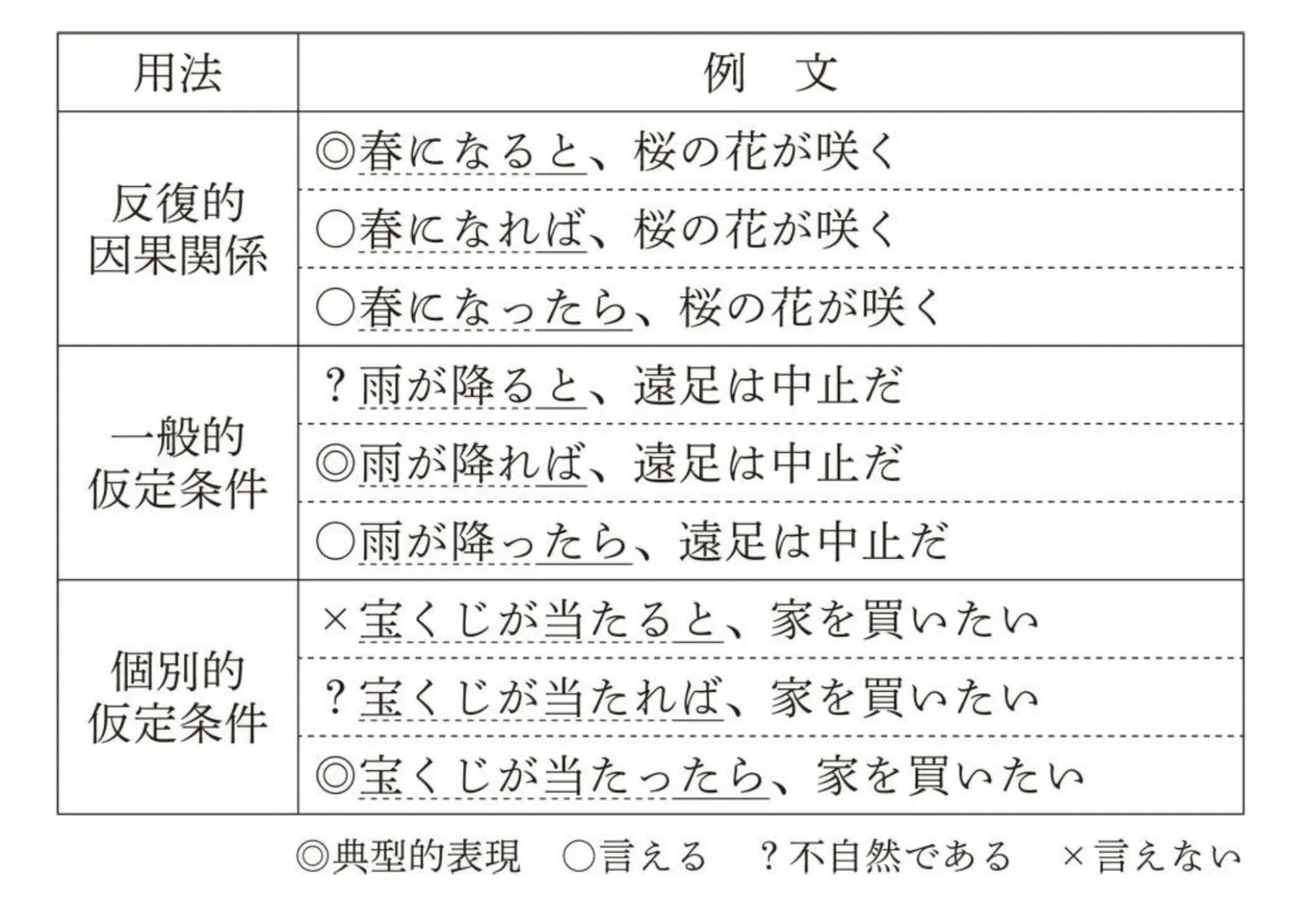

「~と」は「春になると、桜の花が咲く」のような反復的な因果関係の文、「~ば」は「雨が降れば、遠足は中止だ」のような一般的な仮定条件の文、「~たら」は「宝くじが当たったら、家を買いたい」のような個別の仮定条件の文、「~なら」は「君が行くなら、僕も行く」のようなある出来事に対する態度表明の文、となります。

動詞の内容を具体的に示す「引用節」

「~と」や「~ように」によって導かれる節のことを引用節と呼びます。動詞の表す内容を具体的に示すもので、「思う」「言う」「命令する」「命じる」「依頼する」「頼む」などの動詞につくことが多いと言えます。

- 海外に留学したいと思う。

- 父親が子供に「もっと勉強しなさい」と言った。

- 課長が部下に書類を準備するように頼んだ。

2つの節が対等に並ぶ「並列節」

主節と従属節からなる複文は以上ですが、複文のなかには2つの節が対等な資格で並んでいるものがあります。これを、主従関係の複文に対して、並列関係の複文と呼び、そこで使われる節のことを並列節と言います。

並列節には、テ形、連用形、「~たり」「~し」などによるものがあります。

- (テ形)弟は友達の家に行って、兄は図書館に行った。

- (連用形)私の恋人は頭がよく、ルックスもいい。

- (〜たり)家でテレビを見たり、音楽を聴いたりしました。

- (〜し)男の子は乱暴だし、言うことも聞かない。

次の表は、そのようなテ形の用法をまとめたものです。

| 用法 | 例文 | |

|---|---|---|

| 並列節 | (1)並列(=そして) | この部屋は暗くて、寒い。 |

| (2)対比(=が) | 夏は暑くて、冬は寒い。 | |

| 副詞節 | (3)原因・理由(=ので・から) | 用事があって、行けません。 |

| (4)付帯状況(=ながら) | その男は腕を組んで、立っていた。 | |

| (5)継起(=から) | 服を洗って、外に干した。 | |

| (6)手段・方法(=で・よって) | 娘がクレヨンを使って、上手に絵を描いた。 | |

| (7)逆接(=のに) | 知っていて、教えてくれない。 | |

| (8)仮定(=たら) | 歩いて、10分もかかりませよ。 |